A briga do cachorro com a onça

Minha leitura de O Agente Secreto, de KMF + 5 livros da #pilhadeleiturasperdidas

Filme de cinema

[Contém spoilers, alecrim dourado; se não gosta, pule direto para as resenhas]

O título acima acena para Filme Demência, obra-prima do meu mestre de roteiro e de vida, Carlos Reichenbach. Porque nem todo filme é “de cinema”, conforme sugere o trocadilho: a maioria feita hoje em dia pode ser vista em celular, sem prejuízo algum. Mas Kleber Mendonça Filho é dos poucos cineastas brasileiros que buscam o frame raro, a imagem única, cheia de significados, enquadrada como se nunca antes tivesse sido vista em uma sala de exibição – e é lá que ela deve ser vista, portanto.

Como a abertura de O Agente Secreto. Ao som de “Eu não sou cachorro não”, de Waldick Soriano, vemos um defunto coberto por jornais à frente de um posto de gasolina no meio do nada, onde um Fusca amarelo é estacionado por Wagner Moura. Estamos em fevereiro de 1977. O lindo quadro lembrou outras imagens raras e inquietantes do cinema de KMF - como a cena do banho de sangue e a cena da siririca na máquina de lavar em O Som ao Redor.

Intuímos que o personagem de Moura tem um passado tempestuoso quando se nota seu incômodo ao ser parado por uma dupla de policiais rodoviários. O entrevero não se desenrolaria sem o policial pedir uma grana – liso até pra encher meio tanque de um Fusca, Moura é liberado mediante três cigarros. Enquanto isso, o cadáver é disputado por cachorros.

Está tudo aí: a corrupção, a crise do petróleo, a esculhambação brasileira que deixa um morto ao deus-dará, porque afinal, mais real é o carnaval. Na cena seguinte, vemos Moura acompanhar foliões à beira da estrada – um deles com a grotesca fantasia da Ursa. A máscara vai reaparecer à frente mais assustadora, no meio de um pesadelo.

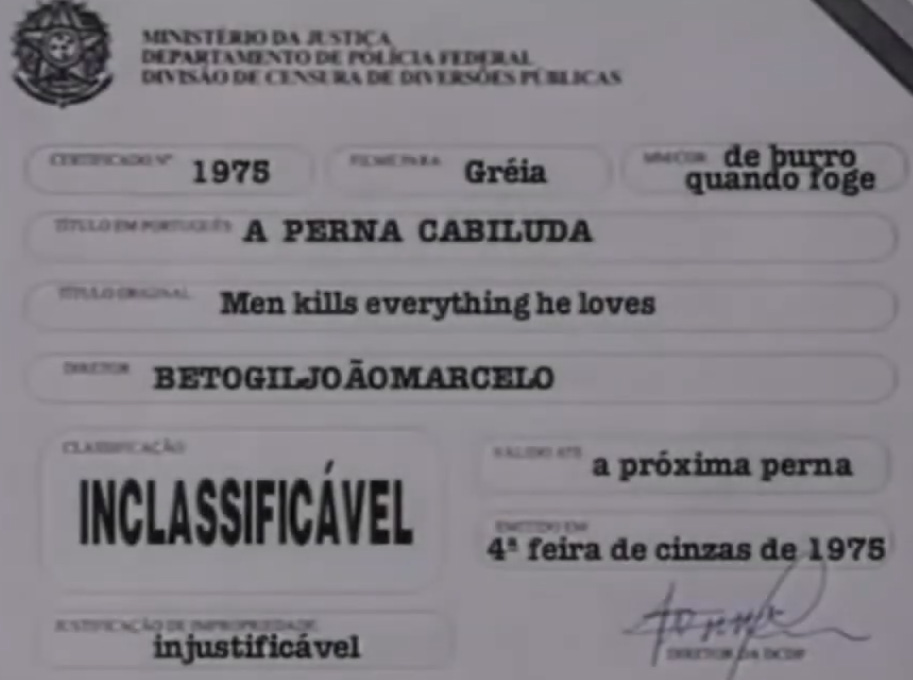

Corta pra outro frame bizarro: um tubarão numa sala de aula. O peixe foi parar numa universidade após dar numa praia de Candeias com uma perna dentro da boca. Assim como a La Ursa, esta perna vai reaparecer em chave de pesadelo – como a Perna Cabeluda, assombração que desde os anos 1970 aterroriza os moradores de Recife.

O roteiro de KMF é sempre estruturado sobre rimas visuais e células narrativas que se repetem. Por exemplo, na cena seguinte, o tema do cigarro voltará soprado por Dona Sebastiana, uma enérgica senhora de 77 anos que confessa fumar há mais de 60 (Tânia Maria, uma pérola). Ela é a dona de uma pensão que, descobriremos mais à frente, abriga refugiados políticos – e uma gata de duas cabeças. É filme de monstro!

Pela reconstituição perfeita do ano de 1977, sugerida nas cenas iniciais, já se adivinha o eixo d’O Agente Secreto: o cruzamento de três gêneros de cinema – o documental, o político e o terror, e este, relacionado a outro subgênero tipicamente brasileiro, o terrir.

Com tato, sem pressa, em ritmo mais de frevo de bloco que pra frevo de rua, o filme vai nos revelando aos poucos o personagem de Moura, que, por força do título, acreditamos ser um ativista político clandestino, ou um espião a serviço de alguma organização. Sagaz, o filme demora pra nos contar quem é ele.

O fato de a narrativa de 1977 ser atravessada por sequências de uma narrativa ambientada nos anos 2010, em que duas jovens manipulam arquivos relacionados aos eventos de décadas antes, reforça a imagem de Moura como sujeito misterioso e enigmático. Mas, veremos, dialoga com um tema central na filmografia de KMF: a valorização da memória como agente transformador do presente.

A verdadeira identidade do personagem de Moura, porém, que nos será revelada no último terço do filme, é bem mais prosaica. Marcelo Alves, aliás Armando Solimões, é um cientista nordestino que atravessou os interesses dos industriais sudestinos ligados à ditadura – e que por isso colocou a prêmio sua cabeça e a da esposa (Alice Carvalho, explosiva). Os confrontos entre norte e sul do Brasil e entre elites hereditárias e classes emergentes são outros dois assuntos caros a KMF, conforme O Som ao Redor, Aquarius e Bacurau.

Antes de Armando ser encurralado por bandidos – ligados tanto à repressão das forças armadas quanto à polícia militar e à indústria paulista, o triunvirato que sustentava os anos de chumbo –, em uma sequência sensacional, a fita se revela autêntico filme de cinema. É que o sogro de Armando é projecionista no Cine Boa Vista. Ali em 1977 estreavam os blockbusters Tubarão, King Kong e O Exorcista.

É então que o local se torna universal, e vice-versa.

Embora os conteúdos da agência da memória e dos fantasmas da ditadura sejam os convocados para representar O Agente Secreto, é na sua forma que reside um dos confrontos mais originais do cinema recente. O filme de terror dos monstros da ditadura militar, barbarizando inocentes, contra o filme de terror dos monstros de Hollywood, presenciado com prazer nas telas dos cinemas.

A briga do cachorro com a onça.

Nada é tão sério assim. Embora cerebral, há humor nos filmes de KMF. O telecatch terror político versus terror cinematográfico é atravessado pelo terrir, pois a mesma perna – que teria sido de uma vítima da ditadura, depois abocanhada por um dos tubarões que assolam a costa pernambucana, e mais tarde atirada no rio Capibaribe – se transformaria na mítica Perna Cabeluda, assombração do Recife Antigo.

Na verdade, uma assombração inventada pelo romancista Raimundo Carrero. Em 1975, o então repórter policial do Diário de Pernambuco estava sem pauta e precisava trazer alguma reportagem empolgante. Então inventou que uma perna cabeluda estava tocando o terror nos lares do Recife, distribuindo rasteiras e pontapés a torto e a direito.

A fake news pegou, entrou no imaginário popular e na cultura – “Galego do Coque não tinha medo da Perna Cabeluda”, canta Chico Science em “Banditismo por uma questão de classe” –, e hoje há quem jure com as pernas juntas que o monstro realmente existe, como se vê no doc A Perna Cabeluda (procure no YT).

Como sabe todo espectador de filme de terror, gore ou slasher, esses bichos são nada menos que agentes secretos do puritanismo ianque: aparecem sempre que adolescentes estão prestes a se beijar ou a transar, repare. KMF mete uma transgressão neste tropo cinético ao ambientar o arrastapé da Perna Cabeluda em pleno forrobodó do Parque 13 de Maio, notório pela frequência LGBT - com direito a cenas de sacanagem e surubas bem gráficas.

Jornalista e crítico de cinema de ofício, KMF faz uma arte racional. Nenhum quadro é desperdiçado, nenhuma imagem fica órfã de conceito. Se por um lado o filme recupera a sensação de pertencimento de ir ao cinema – quando vemos massas populares indo às salas para alcançar uma catarse coletiva via pânicos artificiais –, esta diversão não deixa de ser mascarada por certa alienação.

Enquanto o povo se diverte, a repressão some com a oposição política e o jornalismo aposta no sensacionalismo diversionista das manchetes da Perna Cabeluda ou “Noventa e um mortos no Carnaval” (“eu acho é pouco”, comentaria um policial). Os monstros da tela escondem os monstros das ruas.

Ao lado da reconstituição histórica preciosa, a fotografia e a direção de arte captaram objetos e cores típicos do audiovisual dos 1970 – os saudosistas se sentirão em casa na cena em que os refugiados tomam uma cachacinha na sala de Dona Sebastiana: não faltam nem vitrola nem o quadro de Jesus Cristo.

Outra sequência digna de registro é a maravilhosa perseguição e cerco a Armando nas imediações do antigo Instituto de Identificação. Entre orelhões, fiteiros, poetas apocalípticos, lojas de revelação fotográfica e barbearias, matadores e vítimas zanzam num labirinto desnorteante ao som de “A briga do cachorro com a onça”, clássico da centenária Banda de Pífanos de Caruaru.

No anticlimático desfecho, verdadeiro banho de chope gelado, descobrimos que o cinema onde trabalhava o sogro de Armando – desde 1942 perto da praça Chora Menino – hoje é o Banco de Sangue Hemato (sim, confira no Google Maps). Simbólica, a metamorfose do cinema em banco de sangue dialoga com o desfecho do documentário Retratos Fantasmas, em que KMF registra os desaparecimentos dos cinemas de rua do Recife, com seus imóveis ocupados por igrejas e farmácias.

A cidade só cresce e não para de matar e enterrar e esquecer nossos mortos. Se o cinema não nos contasse, como saberíamos de onde viemos?

#pilhadeleiturasperdidas

5

Fala que eu te escuto

A febre dos podcasts bagunçou um dos formatos mais interessantes do jornalismo: a entrevista. Nunca se ouviu tanta gente falando tanta merda. E quando todo mundo fala, ninguém ouve. Longas entrevistas de quatro horas com figuras absolutamente irrelevantes entrevistadas por tontos ignorantes que não passariam de estagiários numa redação decente ocupam todo o espaço de debate possível - isso quando não são retalhadas em forma de cortes de 1 ou 2 minutos para caberem no TikTok. E ninguém vai lembrar dessas entrevistas, porque ninguém presta atenção, na real - todo mundo está fazendo outras coisas enquanto ouve. Eu mesmo só tenho saco de ouvir o podcast do Mano Brown - único entrevistador possível - , e isso só quando vou fazer faxina em casa: dá certinho três horas.

Fui iniciado neste gênero jornalístico lendo as longas entrevistas do Pasquim e da Playboy, e durante meus anos na revista Trip editei dezenas de Páginas Negras, a entrevista principal de todo número. Por exemplo: um papo com Washington Olivetto, de cinco horas e 400 mil caracteres, precisava caber em 30 mil caracteres no máximo - e não tinha IA, era eu mesmo quem passava o facão e o bisturi. Com Olivetto aprendi uma técnica que até hoje aplico às entrevistas que faço na Morel. Localizo o pronome “eu”, inútil, e o deleto, deixando só o verbo. Olivetto tinha uns 5 mil caracteres só de “eus”! Claro que dei à matéria o título de “Egotrip”.

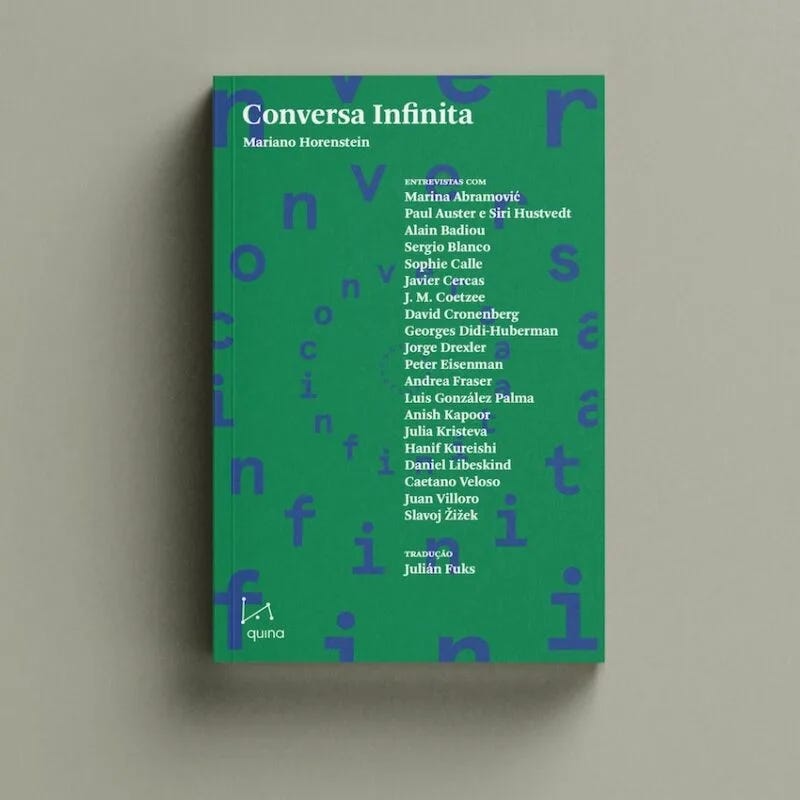

Por isso achei tão bem-vinda a edição de Conversa Infinita, do psicanalista argentino Mariano Horenstein (trad. ótima de Julián Fuks, ed. Quina). Um volume só com respostas incríveis para perguntas brilhantes, pra anotar o tempo todo, porque as conversas são muito bem editadas e substanciosas. Dá uma olhada no elenco na capa. Além de uma constelação de pensadores que têm algo a dizer, um tema atravessa todas as conversas: a psicanálise.

Marina Abramovic, que só fez terapia uma vez, revela que passou a trabalhar com o próprio corpo depois que foi proibida de usar um avião para pintar no céu. Com Paul Auster e Siri Hustvedt, Horenstein induz um a fazer perguntas ao outro, coisas que nunca haviam falado em entrevistas, como a relação de seus livros com a terapia. Sophie Calle (aliás personagem de Auster em Leviatã) conta uma bizarra performance em que se vestiu de Freud na própria casa dele, assustando os turistas. David Cronenberg, que dirigiu Um Método Perigoso, abordando a tensa relação entre Freud e Jung, confessa que não faz análise, enquanto deixa entrever o impacto causado pela recente perda da esposa. Georges Didi-Huberman, outro pensador de imagens que também nunca fez análise, revela que detesta se ver ao espelho. Jorge Drexler fala coisas como “o palco é um não-lugar maravilhoso onde o presente se alarga pela própria possibilidade de detê-lo”. E Anish Kapoor diz que a psicanálise o ensinou a buscar o incômodo e o mistério na arte, porque “o mistério é outro modo de superar a ficção do dinheiro”. Já Hanif Kureishi, irritado com o fato de ninguém saber escutar o outro, conta que a psicanálise o ensinou a ouvir, “a pensar mais livremente e a não estar na defensiva, pois você tem os pensamentos que tem e os sentimentos que tem; você aprende a dizer tudo e quando diz percebe que não faz mal”. Único brasileiro da seleção, Caetano Veloso, que conta ter tido entre seus vários analistas uma recomendada por Clarice Lispector, conta que sonhou em ser psicanalisado quando era menino em Santo Amaro. Juan Villoro, preocupado com a pós-verdade e a dissolução do conceito de realidade por força da virtualidade, aponta a psicanálise como uma das últimas reservas de presença para o humano. E na entrevista mais imprevisível e engraçada, Slavoj Zizek conta piadas sobre o massacre de Srebrenica e campos de extermínio nazistas depois de lamentar que nunca conseguiria ser um psicanalista clínico de verdade, “olhe para mim, sou uma pilha de nervos, imagine meus possíveis pacientes, consegue imaginar alguém vindo para mim como um psicanalista?”. Desliga o rádio, meu alecrim dourado, e abre este livro.

4

Blow up

Mais fantasmagórico dos projetos do fotógrafo do Bom Retiro, Exteriores (Cosac) reúne 75 imagens pinçadas de seu inesgotável baú por sua assistente Ana Tonezzer, com belo projeto gráfico de Edu Hirama e impressão impecável da Ipsis - que faz a Morel. Entre variadas cidades europeias, brasileiras e asiáticas, vemos chapas coloridas desde os anos 1970 até a nossa década de 20, clicadas ora em super câmeras profissionais, ora em prosaicos celulares. São imagens silenciosas, quase sempre em paisagens urbanas desertas. Mesmo naquelas em que há presença humana, sente-se solidão, deslocamento, desconexão, estranheza. A composição muitas vezes é enviesada, passando tensão e inquietude. Na entrevista ao editor Charles Cosac, Wolfenson diz que um traço a unir as imagens é a “busca por beleza, mas não no sentido cosmético, e sim de algo evocativo, de um sentimento de prazer, de uma descoberta”. Um tablebook pra viajar sem sair do lugar.

3

Carta para alguém bem perto

Inspirado no clássico Carta a D., de André Gorz, o músico, jornalista e escritor paulista Cadão Volpato concebeu a pequena joia de autoficção que é Notícias do Trânsito (Seja Breve). O microgrande livro de Gorz, escrito na segunda pessoa, é um texto íntimo e reflexivo onde o autor dialoga com sua esposa Dorine, compartilhando angústias e esperanças diante da velhice e da proximidade da morte, falando de amor, finitude e criticando a sociedade consumista. Espelhando Gorz, o líder da banda Fellini também utiliza o conhecido tom menor – discreto, sugestivo e bem humorado – para expressar sua visão sobre o sentido da vida e a solidariedade, apresentando um testemunho pessoal que une o filosófico ao afetivo. Mas Volpato vai mais longe em criar, também na segunda pessoa, em uma kafkiana Carta ao Pai às avessas, uma investigação da paternidade à luz da transição de gênero de seu filho mais velho. Esta investigação é também uma pesquisa sobre a própria masculinidade – no caso, a de um homem do século 20, cheio de preconceitos, falhas, trejeitos e recalques; a masculinidade de um “Casanova do underground” que, durante a pandemia do coronavírus, se transforma ao mesmo tempo em que vê a metamorfose de filho para filha. Curiosamente, o novo batismo da filha é concebido a partir do verso de uma canção composta pelo pai (não vou dar spoilers - é um dos momentos mais emocionantes da narrativa). Livro sensível e original, que transita entre o memorialismo, o ensaísmo e a reconstituição dos últimos 60 anos, ilumina um assunto difícil - e até então não abordado pela literatura brasileira.

2

Muito romântico

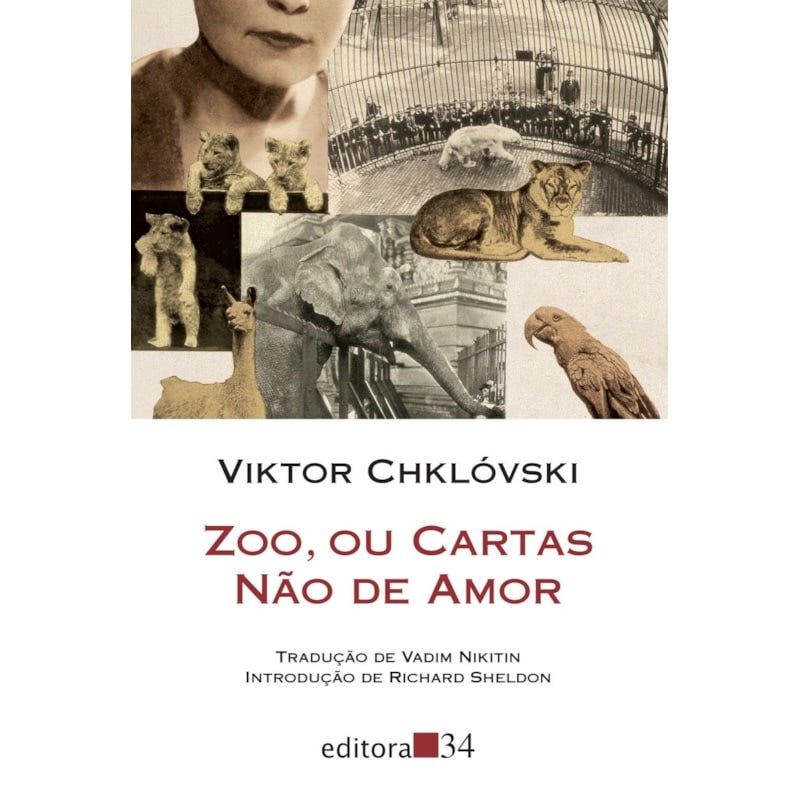

Um pé na bunda sempre te coloca pra frente, reza o mandamento da sofrência. Foi o que motivou um dos expoentes do Formalismo russo, exilado em Berlim, ao receber da jovem escritora Elsa Triolet o passa-fora:

“Querido, amado. Não me escreva sobre o amor. Não é preciso. Estou muito cansada. Como você disse, estou com a cerviz troncha. O cotidiano nos aparta. Não te amo nem amarei. Tenho medo do seu amor, um dia você há de me injuriar pelo fato de agora me amar assim. Não chore com tanto alarde, você continua sendo o meu querido. Não me assuste! Você me conhece tão bem e, no entanto, faz de tudo para me assustar, me repelir. Talvez o seu amor seja grande, mas é infeliz. Eu preciso de você, você me faz emergir de mim mesma. Não me escreva só sobre o seu amor. Não me faça cenas bárbaras ao telefone. Não se enfureça. Você consegue envenenar os meus dias. Preciso de liberdade, e que ninguém se atreva nem mesmo a me fazer uma pergunta sobre o que quer que seja. E você exige de mim todo o meu tempo. Seja leve - senão, em matéria de amor, vai cair do cavalo. A cada dia que passa você fica mais triste. Você precisa de um sanatório, meu querido. Escrevo na cama, porque ontem saí para dançar. Agora vou tomar banho. Talvez nos vejamos hoje.”

Chklóvski levou a sério o chegapralá de Elsa e passou a lhe escrever pequenas narrativas ambientadas no zoológico berlinense. Escreve também sobre outros autores russos, a Primeira Guerra, as novas tecnologias, e, como bom investigador da forma, vaga entre poesia, ensaio, carta, fábula, memorialismo. Esta beleza de edição da 34 tem ainda tradução de Vadim Nikitin, introdução do crítico Richard Sheldon, muitas notas de rodapé e um perfil de Triolet - que mais tarde se casaria com o poeta Louis Aragon e se tornaria também excelente escritora; pra falar a verdade, gosto mais do seu estilo despachado, como da cartinha aí de cima.

1

Um maravilhoso inferno

“E assim, ao acordar na madrugada da véspera, quando por fim vencera o medo e decidira que não adiaria mais o feito, pois queria não apenas imaginar, mas sentir, como se elevava, como uma atração a alçava com a velocidade do vento, como se distanciava cada vez mais da Terra e se encolhiam as casas, as árvores, as tavernas, o canal, o mundo todo lá embaixo, e ela se veria diante do Portão do Céu, entre os anjos que viviam em meio a um vermelho ardente, também foi o seu irmão quem, com o segredo da árvore do dinheiro, a puxou de volta do voo mágico porém assustador, e então, ao crepúsculo, juntos, juntos!, partiriam para o canal, o irmão com a pá nos ombros assoviando bem-humorado, ela, alguns passos atrás apertando excitada junto da barriga a fortuna amarrada num lenço.”

Um contratempo me deixou uns dias sem luz em casa e aproveitei para abraçar uma experiência extrema: ler Sátántangó, de László Krasznahorkai (trad. Paulo Schiller, Cia das Letras). O período em destaque vem da consciência da menina Estike, acima retratada no belo filme homônimo de Béla Tarr. É o único relâmpago de esperança e pureza em todo o livro - um pântano de frases longuíssimas onde chove o tempo todo, os personagens são ambíguos, existe uma grande expectativa para uma revelação que pode levar à ruína ou à glória, e se passa do horror ao humor no mesmo período, e cada capítulo é um único período e às vezes uma só frase. Movimentando-se freneticamente sem sair do lugar, é um livro todo igual a si mesmo, como raros - o PanAmérica de Agrippino, o Finnegans Wake de Joyce -: uma experiência radical. Não li mais nada do que o húngaro escreveu, mas dá pra ter certeza que esse sim mereceu o Nobel. O Tango de Satã nos lembra que há coisas só possíveis dentro da literatura.

Já deu uma espiada na Morel 17, edição Primavera?

Gracias pela leitura,

abraços,

Ronaldo Bressane

Excelente! hahaha