O gaúcho intankável

O maior conto argentino escrito por Bolaño, narrativas perturbadoras, índices, sumários, notas musicais e políticas, filmes com mulheres fortes e poemas suicidas

As interconexões de O Gaucho Insofrível, de Roberto Bolaño

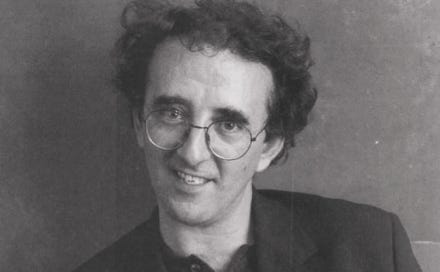

Uma vez encontrei no cinema o amigo Marçal Aquino e, antes das luzes se apagarem, falávamos das nossas leituras, até que, em um dos arroubos que me fizeram ser chamado pelos inimigos de Sensacionaldo, cravei: “Roberto Bolaño é o maior fabulista que já existiu”. Um careca na fila da frente voltou-se pra mim, olhos esbugalhados: “Nem fodendo! Maior que Borges?”. Era Hector Babenco, o mais brasileiro dos argentinos (ou vice-versa). Marçal arregalou os olhos com minha gafe. Saquei do bolso El Gaucho Insufrible, que tinha trazido justamente de uma viagem a Buenos Aires, e provoquei: “Esse aqui é o maior conto da literatura argentina, e foi escrito por um chileno”. Ele olhou e disse que não tinha lido, então não podia opinar. Mas riu, dizendo que gostava de gente com opiniões extravagantes e virou a cabeça pra ver o filme que começava – O Passado, seu belo e penúltimo longa, baseado no romance do argentino Alan Pauls, aliás amigo de Bolaño.

Anos depois, quando trabalhava no Centro Cultural São Paulo, me coube criar o catálogo da exposição Os Livros de Babenco. O cineasta tinha uma generosidade grande quanto o talento, e havia deixado em espólio os 454 livros da coleção particular de literatura em doação ao CCSP. Livros em umas sete línguas diferentes – às vezes um autor italiano em espanhol, ou um brasileiro em inglês. De Auster a Walsh, passando por Nabokov, Calvino, Sontag, Bashô, Trevisan, Apollinaire, Piglia e Cortázar, atestando os vastos interesses do diretor de Pixote. Curiosamente, não havia nem um Borges, nem um Bolaño. Estariam em outra coleção?

Enfim, todo esse nariz de cera é pra dizer que o maior conto da literatura argentina, escrito por um chileno, já pode ser lido em português brasileiro, vertido por Joca Reiners Terron para a Companhia das Letras. A coleção de contos O Gaucho Insofrível (eu teria traduzido pelo mais fluido “insuportável”, ou até pelo adjetivo zennial “intankável”, Joquinha) é talvez o último livro escrito por Bolaño. Pouco antes de ir para o hospital, tentar curar a crise hepática que o fazia vomitar sangue e dobrava sua vontade de produzir literatura, o chileno entregou à viúva Carmen um disquete com os contos deste livro, pedindo que o entregasse a Jorge Herralde, seu amigo e editor na Anagrama.

Em Bolaño, vida é literatura e literatura é vida, não se sabe onde uma começa e outra termina. Então este conto, nascido de uma anedota contada por seu amigo Rodrigo Fresán – uma historieta real, acontecida com o pai do escritor –, acaba se transformando em um verdadeiro hub da literatura argentina, aproximando autores díspares como Jorge Luis Borges, Antonio di Benedetto, Julio Cortázar e o próprio Fresán, e talvez outros (as situações são parodiadas mas os autores nem sempre citados). A epígrafe de Historia Argentina, de Fresán, citando o conto “O sul”, de Borges, dá o mote: “Também acreditou reconhecer árvores e plantações que não poderia nomear, porque seu conhecimento direto do campo era muito inferior ao seu conhecimento nostálgico e literário”.

Bolaño lia a vida a partir da literatura, e buscava converter a literatura em vida – não por acaso ele é o padroeiro das narrativas passadas em oficinas de escrita criativa, como Estrela Distante, mais interessado em contar o que acontecia nas vidas dos estudantes do que diretamente dos textos que criavam nas oficinas (embora isso também apareça, como em Detetives Selvagens).

Escrito nos seus 50 anos, o conto constrói-se no ápice do talento de Bolaño como fabulista – vale lembrar que ele já havia escrito, a esse ponto da vida, as narrativas de 2666 (embora não as tenha terminado). Em alguns trechos parece paródia, em outras metaliteratura, em outras crítica, mas é sempre intertextual. Bolaño não escrevia sozinho. Borges aqui não é uma sombra; é uma rede em que o chileno se deita: criticá-lo é homenageá-lo (“Se pudéssemos crucificar Borges, o crucificaríamos”, diz ele em outro conto do livro, “Os mitos de Cthulhu”, dedicado a Pauls). Por isso, assim como em Borges, Bolaño retrata o pampa como a origem (e o fim) de tudo.

O juiz Pareda, está enfadado depois que a Argentina quebrou pela enésima vez, a mulher morreu, os filhos cresceram e a literatura o entediou. Lembra o Mallarmé de “A carne é triste e eu já li todos os livros”, citado em outro conto do livro, “Literatura+doença = doença”. Assim, resolve largar a Buenos Aires cheia de mendigos, suicidas e novos pobres – uma cidade parecida com a atual, do bufão fascista Javier Milei – , e resolve voltar ao útero materno: ou seja, regressar ao pampa. Pretende residir no Álamo Negro, sua propriedade em uma cidadezinha no fim do mundo.

Mas o pampa, metáfora do infinito em Borges, se tornou um símbolo do absurdo.

Em vez de cavalos e vacas, é povoado por coelhos, que pulam pelo campo feito praga. Os gauchos, que na literatura argentina dos séculos 18 e 19 são seres mitológicos, quase centauros, se tornaram indolentes e burros, não sabem mais cantar suas milongas quilométricas, esqueceram como se faz uma parrillada – só comem coelhos. Bolaño pisca o olho para Julio Cortázar e sua “Carta a uma senhorita em Paris” (Bestiário): a fábula do sujeito que foi cuidar de um apartamento e começou do nada a vomitar coelhinhos. No conto de Cortázar, um estudante pobre foi cuidar do apartamento de uma amiga em Buenos Aires enquanto ela passa uns tempos na França. Há a sugestão da Argentina outrora ordenada e rica, agora esvaziada e abandonada, largada para uma pessoa sem recursos, que se vê acossada pela irrupção do caos: os coelhos multiplicam-se.

Do mesmo modo, no conto de Bolaño, a Buenos Aires decadente é abandonada pelo juiz, em busca de um pampa idílico, um sonho que ficou na infância, mas o sonho já não existe mais, só existem coelhos absurdos. E aqui há ainda uma indireta a outro escritor, Di Benedetto, que retratou a praga endêmica do pampa no século 19 em “Coelhos”, no livro justamente chamado Absurdos. A praga evoca tanto as pragas bíblicas quanto a decadência da sociedade e o colapso da economia. Símbolo de um conceito muito praticado em toda a obra de Bolaño: o apocalipse.

Dizia que a estância de Pareda se chama Álamo Negro, e Bolaño está puxando o leitor para o impressionante “O evangelho segundo Marcos” (O Informe de Brodie), de Borges, onde se encontra a estância Los Álamos, visitada pelo médico Espinosa. Árvore funerária, o álamo é um símbolo que nos reporta ao tema da dor e do sacrifício, segundo Mircea Eliade. Os álamos pretos costumam ser consagrados à deusa da morte de forma que podem ser considerados como um símbolo da Morte. Hércules usou uma coroa feita com seus ramos ao descer ao Inferno. Leuce, amada por Plutão, foi transformada em álamo pelo deus e colocada à entrada do submundo para que pudesse conservar junto a si a sua amada.

O temperamento do Pareda de Bolaño é espelho do Espinosa de Borges – ambos são intelectuais frustrados, ambos veneram livrescamente o temperamento indomável dos gauchos, com alguma ingenuidade. O Espinosa se envolve com uma pampeana, assim como o Pareda (o filho faz graça: “amancebado com uma chinoca?”). O Pareda curte contar causos aos gauchos, assim como o Espinosa resolve ler para eles o Evangelho; os gauchos de Borges crucificam Espinosa, mas os entorpecidos e alienados gauchos de Pareda nem isso tentam.

O tema do retorno à barbárie, uma obsessão borgiana, é mostrada em “Evangelho” através da sugestão de que os gauchos originalmente descendiam de irlandeses, mas se tornaram analfabetos e bárbaros ao “cruzarem com os índios” (nem preciso comentar aqui o corriqueiro racismo borgiano). Já Bolaño demonstra que não houve retorno à barbárie, pois barbárie sempre houve e sempre haverá – assim como a cadela do fascismo está sempre no cio. Uma psiquiatra da capital, amiga de seu filho Bebe, que é escritor, vai ao campo e comenta que as pessoas andam cada vez mais desequilibradas, “como se o desequilíbrio fosse uma forma de normalidade subjacente”. Como o desequilíbrio ambiental captado pela alegoria dos coelhos: o desequilíbrio se tornou a norma – já estamos nos domínios do fim do mundo.

Pareda nota que os gauchos têm uma noção do tempo diferente, em que um mês tem quarenta dias e os anos 444 dias (os números múltiplos de quatro são por vezes referidos por Borges como uma alusão ao infinito). Pareda crê que todos estão perdendo a memória. Indolentes, grosseiros, brigões e estúpidos, incapazes de fazerem frutificar sua própria terra, camponeses, que, apesar de desfrutarem de recursos naturais, vivem na miséria, os gauchos não são heroicos e férteis como na mitologia argentina, e sim uns camponeses impostores, simplesmente figuras exiladas num ambiente rural, escondidas e fugidos da civilização, numa sugestão de que a clássica dicotomia campo/cidade é falsa.

Ao contrário do messias de Borges em “Evangelho segundo Marcos”, este messias encarnado por Paredes não oferece salvação, só trabalho duro, confusão e mistificações, numa prova de inutilidade de seus esforços. Apaixonado por seu cavalo José Bianco, lembra o “Aballay” de Di Benedetto, gaucho que pretende nunca mais apear do cavalo, tornando-se um centauro. A metamorfose de Pereda se dá ao retornar montado a Buenos Aires – como Cristo regressando a Jerusalém sobre um burrico, “todos os humanos em alguma ocasião da vida entramos em Jerusalém (...) e logo somos presos e crucificados”.

Em uma visita aleatória a Buenos Aires, Pereda vai a um café onde seu filho Bebe costuma encontrar amigos artistas. E entra em uma treta com um publicitário cocainômano sessentão. Como se seu punhal ganhasse vida própria – lembrando outro relato de Borges, “Armas pelejaram”, em que as armas compelem os homens ao duelo, como se fossem marionetes delas –, Pereda o empunha contra o publicitário, símbolo da Buenos Aires modernizada, globalizada, decaída e banal. O desfecho, no entanto, não é glorioso nem trágico, como em “O sul”, antes faz fronteira com o cômico. A morte, para Bolaño, tende ao ridículo: está mais aparentada a uma tediosa repetição (e repetição de citações, que na verdade nunca são citadas no conto). Ao sair de Buenos Aires, “desconhecendo-a e logo a reconhecendo, maravilhando-se e se compadecendo dela”, o intankável juiz Pereda percebe que virou um gaucho caricato.

Por que Bolaño realizou essa paródia da literatura argentina, que recado queria mandar a seus compadritos sudacas? Qual afinal a insofribilidade do falso gaúcho Pereda, o que o fazia ser tão insuportável, ou a vida, intankável pra ele? Desconfio que, ao entalhar seu enredo com a goiva da comédia, da ironia e da paródia, se distanciando do tom algo solene e sério das narrativas borgianas, tenha dado uma forma da morte às mitologias. Assim como o juiz se provou um gaucho frustrado, na fábula bolañesca as mitologias falharam. Existe sempre um tom de ameaça nas narrativas de Bolaño – mas a ameaça aqui se desfaz em um enigma malsucedido. “As sombras da cidade não lhe ofereceram nenhuma resposta (...) decidiu voltar.” Buenos Aires não é mais o lugar do juiz: O mundo de Pareda é o mundo dos mortos, onde nem deuses nem sequer mitos habitam.

Os outros contos

O Gaucho Insufrible tem ainda mais uma penca de cuentos intankabiles, de tão bons que são. Há “Jim”, em que temos um zumbi perambulando por um México deserto. Há “Dois contos católicos”, em que um jovem encontra um serial killer. Há “A viagem de Alvaro Rousselot”, uma clássica narrativa de duplos, em que um escritor argentino paranoico sente-se plagiado por um cineasta francês, e ao viajar a Paris para confrontar seu rival sua vida acaba mudando crucialmente. Há o esquisitíssimo “O policial dos ratos”, em que Bolaño exerce sua conhecida fixação em histórias de detetives apresentando um narrador roedor, que se dedica a solucionar casos criminais em buracos e esgotos – um sobrinho de ninguém menos que “Josefina, a cantora, ou o povo dos camundongos”, de Kafka.

E há dois ensaios autoficcionais, “Os mitos de Ctlhulhu” e o genial “Literatura e doença = doença”, em que Bolaño, enquanto narra suas enfermidades hepáticas e suas visitas a hospitais, traça uma genealogia do trio sexo/literatura/viagem em Mallarmé, Rimbaud e Baudelaire. “Kafka compreendia que as viagens, o sexo e os livros são caminhos que não levam a lugar nenhum, e que no entanto são caminhos pelos quais é preciso entrar e se perder para se voltar a encontrar ou para encontrar algo, o que quer que seja: um livro, um gesto, um objeto pedido, para encontrar qualquer coisa, talvez um método, com sorte: o novo, o que sempre esteve ali.” Parece que o cara encontrou uma forma nova, hein, Babenco e Marçal?

O mapa da mina

Quem gosta de livros gosta de ler sobre coleções de livros e como se formam bibliotecas, então é uma delícia passear por Índice, uma história do, uma aventura livresca, dos manuseios medievais à era digital, de Dennis Duncan (Fósforo, trad. Flavia Costa Neves Machado). Através da historiografia dos sumários, dos números de página, das criações dos cadernos, da impressa para produção em massa, até as maneiras mais contemporâneas de indexação de conhecimento, Duncan traça uma narrativa divertida que nos conta como os antigos inventaram este fio de Ariadne para guiar o leitor através do conteúdo daquilo que está bem na sua mão – algo difícil de fazer com este papiro digital aqui, por exemplo, em que você precisa usar o scroll para ir do começo ao fim.

Vertigem narrativa

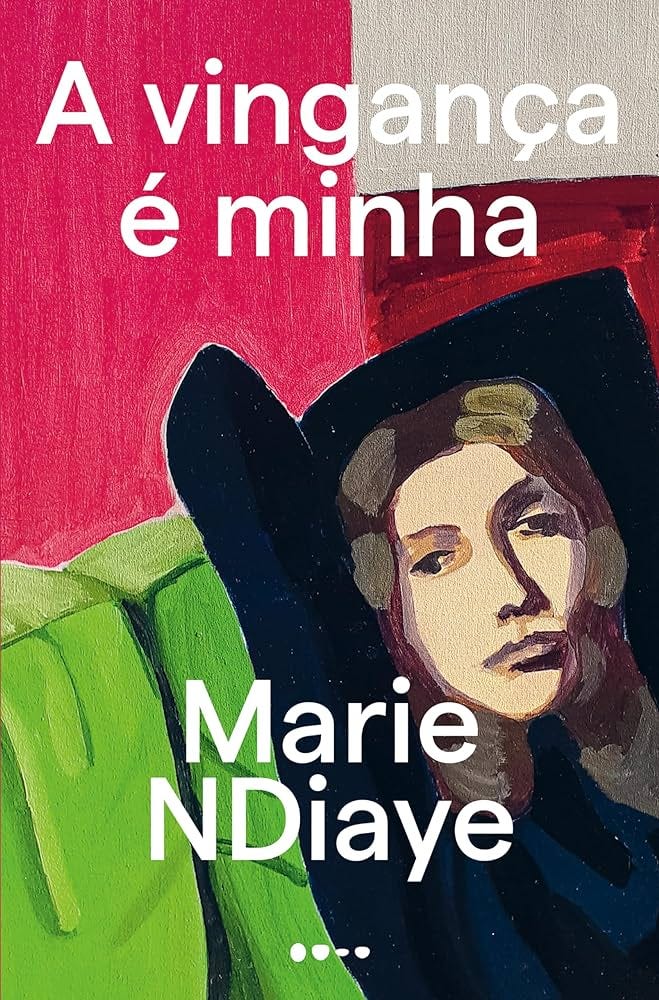

Se você curte thrillers psicológicos que são atravessados por culpas, enigmas e reaparições súbitas do passado – como os filmes de Justine Truet, de Anatomia de um Crime, talvez o melhor filme em cartaz na temporada – , A Vingança é Minha (Todavia, tradução de Marilia Scalzo) é pra você. Marie NDiaye – que teve por aqui publicados Coração Apertado, Três Mulheres Fortes e O Diabo e Sua Filha, pela Cosac Naify (corre na Estante Virtual, ainda tem alguns exemplares) – é uma das principais autoras francesas contemporâneas. Sua escrita hipnótica me lembra os processos de escavação da memória de Elvira Vigna e Lydia Davis.

A trama gira em torno de Susane, uma advogada inexpressiva, que certo dia tem a visita do ricaço Gilles Principaux, que lhe pede pra defender sua esposa, acusada de assassinar os três filhos do casal. Um pedido estranho, já que Susane teve alguma coisa no passado com Principaux, mas não se lembra. Enquanto isso, Susane se enrola com o ex-marido e com a sua empregada doméstica Sharon, que, emigrada das Ilhas Maurício, é sua cliente no processo de naturalização francesa. Cenas perturbadoras nos lembram que Ndiaye é o tipo de autora que não tem medo de desestabilizar o leitor. E também, como Truet, é craque em criar personalidades femininas fortes. (Aliás, os outros filmes de Truet te esperando no Mubi – Sibyl, Na Cama com Victoria e A Batalha de Solferino – são essenciais para entender como ela chegou à sua obra-prima.)

Balada da Masturbadora Solitária

Fim de caso e a eterna desolação.

Ela é meu ateliê. Olhos de granizo

extrapolado de mim, a respiração

concebe o fim. Aterrorizo

quem faz juízo. Eu, nutrida dama.

À noite, sozinha, caso com a cama.

Dedo por dedo, é minha camarada.

Sempre por perto. É meu compromisso.

Badalo feito sino. Dou uma encostada

na pérgola onde você fazia o serviço.

Virei empréstimo da colcha de rama.

À noite, sozinha, caso com a cama.

Esta noite, por exemplo, meu bem,

em que cada casal se unifica numa

dobra reversa, em cima, embaixo, além

na abundância da esponja e da pluma,

ajoelham, empurram, drama com drama.

Só à noite caso com a cama.

É assim que saio de mim,

milagre enervante. Será que tento

Montar a feira do desejo enfim?

Estou esparramada. Eu atormento.

Minha ameixinha, você me chama.

À noite, sozinha, caso com a cama.

Surge então o rival de olhos de feijão.

Emerge das águas, rainha e argonauta,

plano na ponta dos dedos, humilhação

nos lábios e um fraseado de flauta.

Já eu, só uma cambeta de pijama.

À noite, sozinha, caso com a cama.

De Compaixão, seleta de poemas de Anne Sexton (Relicário) na tradução transcriativa de Bruna Beber, que lembra as melhores técnicas translativas de Paulo Leminski.

Duas vezes Fellini

Em 22 de setembro de 1977, tropas de choque e policiais militares comandadas pelo então secretário de segurança pública paulista, o nefando coronel Erasmo Dias, invadiram a PUC para interromper um evento do Encontro Nacional de Estudantes (ENE), que buscava refundar a União Nacional dos Estudantes (UNE), então proibida pela ditadura militar. Os agentes espancaram com cassetetes alunos, professores e funcionários, e dispararam bombas que deixaram várias pessoas com queimaduras graves.

Cadão Volpato, líder da cultuada banda paulistana Fellini, jornalista, desenhista e autor de romances líricos como Pessoas Que Passam Pelos Sonhos (Cosac Naify), hoje um morador de Nova York, vem a São Paulo para lançar seu novo livro, Abaixo a Vida Dura (Faria e Silva). O romance, autobiográfico como À Sombra dos Viadutos em Flor - em que conta a pré-história do rock brasileiro dos anos 1980 -, narra os acontecimentos em torno da fatídica invasão da PUC, sua militância na Libelu, grupo intelectual trotskista, e a luta contra a ditadura. E não perca também este evento quase impossível. Enquanto o Fellini não volta, você pode ler este romance e também a ficção escrita por Volpato especialmente para a edição 8 da revista Morel - que estará em seu próximo romance, sobre brasileiros vivendo nos EUA.

Aliás, em março chega a Morel 11 ;)