Tintim, tinnitus

De como o zumbido nos ouvidos influencia a nova literatura brasileira, o livraço de Ligia Gonçalves Diniz e outras dicas pra curtir em silêncio

Lugar de ouvido: o olvido

Outro dia em uma festinha confessei a amigos sofrer de um troço estranho que, depois descobri, todos tinham: tinnitus. No começo foi difícil me abrir com eles porque, já meio surdos, não pelo barulho da festa mas pela idade avançada, demoraram a captar essa palavra que parece nome de planeta de Star Wars ou Duna ou marca de cereal ou whay. Compre tinnitus e fique tinindo. Tal condição não me era estranha: já tinha dado as caras na saída de shows do Sepultura e do Aphex Twin ou depois de passar dez horas com a cabeça enfiada dentro do amplificador em uma balada de shoegaze ou drum’n’bass. A diferença é que agora o tinnitus não sumiu mais. Chegou e ficou.

“O meu fica mais forte justo quando estou em silêncio”, disse um deles, que escreveu seus últimos romances fantásticos ouvindo Mogwai com fones para suportar o produto interno bruto e, ao dormir, não dispensa um ventilador para acolchoar de white noise seu caos mental. Sim, todos esses amigos são escritores, homens da faixa entre 40 e 60. É a Geração Tinnitus, fica a dica para os teóricos de literatura do futuro: será que os ouvidos moucos moldaram um jeito específico de escrever?

Pedi dicas a outro amigo, um poeta real-visceralista, que me zapeou o telefone de um ótimo otorrino. O problema é que se confundiu: o número era de seu proctologista... “Desculpe, não posso fazer nada com seu zumbido, amigo, a não ser que você tenha sentado em cima de um sino”, riu o médico ao telefone. Sempre me pergunto por que cazzo alguém se especializa em auscultar cus em perigo, a única graça deve ser ficar fazendo essas piadinhas.

“Um cão, porque vive,/ é agudo./ O que vive/ não entorpece./ O que vive fere./ O homem,/ porque vive,/ choca com o que vive./ Viver/ é ir entre o que vive”, cantou João Cabral, n’O Cão Sem Plumas. O tinnitus apareceu logo antes do meu 54º aniversário, como um lembrete, ou melhor, uma sirene tinitando minha condição mortal, estiletando minha masculinidade já meio frágil, algo a que ainda não me acostumei e talvez não me acostume nunca. Surgiu no minuto em que terminei uma aula online de quatro horas e tirei o headset: uma espessa cascata de sinos de cristal, agudíssimos, afinada entre sol e sol bemol e todos os microtons entre um e outro - se fosse uma nota só não seria um zumbido -, tudo soando em idênticos e perenes volume, intensidade e timbre.

Passei dias sem dormir até que se estabilizasse. Afeta só um ouvido, e dele devo ter perdido uns 80% da audição em detrimento do zum. O tinnitus é o sintoma de algo que, ensina o mau conselheiro Google, pode ser desde o óbvio excesso de cerume, passando por mordida cruzada, ciático estrangulado, cervical em pandarecos, tímpanos tampados até um tumor cerebral e, óbvio, doutor House, lúpus. Pode ser também que eu esteja a caminho de virar o protagonista de Sound of Metal. Um amigo sugeriu vitamina B12. Outra amiga escritora me falou de juba de leão - e foi só ela sugerir esse cogumelo pra começar a chover propagandas no feed do meu Instagram. Sim, Mark Zuckerberg vê e ouve tudo.

“Ouvi de vários músicos que depois de uma turnê eles ficam uma semana com o tinnitus até que desaparece, mas, à medida em que envelhecem, o zumbido permanece”, conta outro amigo, um escritor realista que convive com o zum há 17 anos. “Tive de readequar o meu senso de ritmo e de melodia ao escrever por causa do tinnitus. Talvez seja o caso de não estressar com isso e aprender a viver com essa condição”, recomendou mais um amigo quase surdo, um poeta engajado, que também aconselhou pílulas de gingko biloba.

Enquanto não acho o médico ideal para descobrir se existe mesmo um lavajato auricular japonês que elimina o tinnitus (lenda urbana?), vou comendo cogumelos e escutando diferentes versões de “Song for the Siren”, de Tim Buckley: “Estou perplexo como um recém-nascido/ estou confuso como a maré/ Devo permanecer entre as ondas?/ Ou devo me deitar com a morte, minha amada?”. Não sei, meu caro Ulisses. O tinnitus me desentorpeceu da esperança no amanhã, este insano presente de todo aniversário, e deu a letra: as sereias do Fim are coming for me, baby. Espio pela janela um enxame de abelhas a dilacerar as flores sanguíneas de uma árvore-guarda-chuva e seu voo alucinante que atrai sanhaços, cambacicas, sabiás, bem-te-vis, bicos-de-lacres, periquitos, suiriris e beijaflores e reflito: tudo bem, meu ouvido agora é isso.

Mulher fazendo mulherice

Que alívio virar cada página de O Homem Não Existe, de Lígia Gonçalves Diniz (Zahar). Depois de anos apanhando mais que *** (ops, quase escrevi a velha metáfora machista, insira aqui a sua), nós homens ganhamos um livro à altura – que só poderia ser escrito por uma mulher. Uma mulher que gosta de homem! Claro, nem todo homem, porque ela sabe escolher. E sabe também não usar expressões idiotas como a consagrada “homem fazendo homice”. Diniz espia a floresta e vê árvores onde outras só viram troncos e palitos de fósforo.

Grosso modo, a tese central de seu livro, invertendo a expressão lacaniana “a mulher não existe”, investiga de que maneira o campo semântico que imanta a expressão “homem” também foi inventado, ficcionalizado, mitologizado, justificado, mistificado - quase como desenhistas de pin-ups tipo Benício, Alberto Vargas e Milo Manara criaram imagens de mulheres que não têm paralelo na realidade objetiva, cristalizando no imaginário uma figura inexistente – : uma verdadeira usina atômica de ansiedades, traumas e frustrações.

Crítica literária já citada em Invenções de Morel (naquela treta com Itamar Vieira Jr., edição Tortoaraders X Agro-ogros), Diniz é professora de teoria literária na UFMG, mas também tem passagem pelo jornalismo, o que faz de seu livro uma leitura muito agradável. O charme é ela se colocar o tempo todo na primeira pessoa, aproximando o ensaio da autoficção, lançando mão de memórias às vezes violentas às vezes presepadas. Não é fácil urdir rigor na pesquisa, na análise e na interpretação com reflexões autorais: é preciso uma certa autoridade, não só moral e científica, mas também estética. E a primeira noção que Diniz dinamita é a de que só homens podem falar de homens.

Driblando o lugar do falo e o lugar de fala, Diniz pesquisa desde a Antiguidade como é que surgiu a centralidade na figura masculina – o tal patriarcado. E a coisa é mais complicada do que parece. David Foster Wallace, em seu seminal ensaio sobre Roger Federer, dizia que o tenista suíço, em sua busca obsessiva pela beleza cinética, promovia a “reconciliação do ser humano com o fato de possuir um corpo”. O livro de Diniz promove uma certa reconciliação do homem com sua própria masculinidade – mas calma, isso não quer dizer carta branca para machismos e quejandos.

Mais inteligente do que se vincular a alguma linhagem do feminismo ou de ajustar-se às neomisoginias praticadas por mulheres, das pastorinhas evangélicas às babaovos de empreendedores, Diniz reivindica um lugar de... de independência intelectual. Não só intelectual, mas também física: ela escreve com tesão sobre notórios ícones macho-alfa como Marlon Brando, Ernest Hemingway, Vladimir Maiakóvski etc (lembrando que o ator era bissexual; o escritor nunca deixou de sugerir certo homoerotismo em algumas peças e em muitas ficções investigou a masculinidade frágil, como n’O Sol Também se Levanta, um dos livros analisados por Diniz; e o poeta tinha sérios problemas de disfunção erétil.)

Séculos e séculos de homens fazendo merda não vão mudar por causa de um único livro, a revolução feminista é mais que bem-vinda e hoje compreendo a má vontade de leitoras e de determinadas correntes feministas em relação a obras criadas por homens. Mas indico demais este livro àquelas que ainda vislumbram no cromossomo XY alguma salvação. Mais do que a leitoras, no entanto, aconselho o livro a leitores (tendo sempre em vista que a maioria absoluta do leitorado é feminino – cerca de 70% de meus alunos são mulheres, e em quase todo lugar de literatura, livraria, feira, faculdade etc, a maioria é feminina). Gostaria sinceramente que este livro fosse livro pelos calvos de campari e suas camarilhas de redpills e incels – se é que eles leem alguma coisa que não sejam manuais escritos por coaches bombados, gurus de pets psicopatas, gênios das bets e criptomoedas e pick-up artists picaretas. Porque, se tem algo parecido com o Cântico dos Cânticos versão ensaio escrito por uma mulher, é isso aqui. Duvidar, questionar, colocar em crise um objeto é uma espécie de declaração de amor em que o pesquisador se casa com seu enigma; Diniz está claramente apaixonada pelas masculinidades que fuça sob seu implacável microscópio. Assim, não tenha medo de ver-se nesse espelho, leitor. Todo susto é uma lição.

Antes do conteúdo, vamos à forma. Havia lido algumas críticas de Diniz por aí e intuía o calibre da prosa, mas esse livro é chumbo grosso. Já na primeira página ela aproxima Art Popular e Roberto Bolaño (um trecho de Os Detetives Selvagens e “você reclama do meu apogeu”, talvez o verso mais surpreendente do pagode). Ou seja, a chamada “baixa cultura” e a dita “alta cultura” se reúnem na mesma página e às vezes na mesma linha, resultando em risos, mindfucks e sensações “por que é que eu não pensei nisso antes”. Li o livro com prazer mas também com certa tristeza: por que é não escrevem assim na academia? Quem disse que um texto complexo precisa ser chato, impenetrável, solene, pomposo? Vejo textos de colegas e de professores na USP e lamento: mesmo entrando e saindo todo dia do corpus de Antonio Candido (o prédio da FFLCH leva o nome do santo padroeiro acadêmico), em vez de se espelhar em sua clareza, fluência e graça, preferem escrever como o narrador de Finnegans Wake discursando para um bando de pinguins. São como lacanianos que acham linda aquela selva caótica que são os Seminários.

O homem que declarou a inexistência da mulher escrevia mal e se expressava pior ainda, mas seus seguidores conseguem tornar desagradável o que era uma progressão de ideias brilhantes, um ensaio em voz alta, um pensar em público (daí a bagunça verbal, e, apesar das sacadas, a culpa por sua impenetrabilidade é do seu narcisismo sim, seu Lacan). E aí se esquece que, sim, pode-se ser profundo e intrincado e ao mesmo tempo claro e elegante – basta ler Freud, um dos maiores escritores do século 20. Então a primeira lição de Diniz é quebrar o machismo estrutural de dentro da linguagem: tenho para mim que 90% de gatekeepers, intelectuais e professores acadêmicos só seguram seus postos no manejo do jargão – na hora do vamos ver, não sabem bater um escanteio. O pior pecado da escrita, seja literária, acadêmica, filosófica, é a chatice – e disso o texto de Diniz passa longe.

Dito isto, pega essa paulada:

Precisamos, como defendeu Susan Sontag, não de uma prática intensamente interpretativa da arte, mas de uma erótica da arte. Aqui, essa abordagem se mistura a um feminismo que me faz observar a masculinidade com olhos generosos – simplesmente porque me parece mais divertido e produtivo. Por essas e outras, registro logo um credo importante: personagens machistas não tornam o autor ou o livro machistas, não necessariamente. [Nem sua leitura tornaria o leitor ou a leitora machistas, comento aqui.] Se o homem tem tantas vezes dificuldade de se abrir para o outro – essa exigência da ficção – , me esforço para não cair no mesmo erro. Também critico, porém, a falácia segundo a qual obra e autor são separadas por milagre. Não são, e às vezes temos que decidir se vamos sustentar gostar de um autor babaca.

Alinhando-se à postura contra a interpretação de Sontag, Diniz propõe um retorno ao texto em busca do gozo, de seu impacto, de sua impressão primeira no leitor. Aquilo que o teórico alemão Hans-Ulrich Gumbrecht chamou de “produção de presença”: antes de interpretar, sinta a pulsação da obra. Sim, é uma prática difícil e exige coragem, desprendimento e humildade. Adotando uma postura adulta, anticancelamento prévio de tudo o que pode disparar essa besteirada de “gatilhos” (insira aqui o emoji de olhos rolando), Diniz não teme chafurdar em literaturas hoje tomadas como lixo tóxico, homice radioativa, verdadeiros chorumes da masculinidade em 10 mil anos de patricarcado – como por exemplo toda a obra de Philip Roth (falar de Roth para a geração Z é chamar Bolsonaro de meu louro) ou de Woody Allen (que, como todos os nascidos digitais sabem, não passa de um medíocre estuprador serial, verdadeira mistura de Hannibal Lecter com Humbert Humbert).

Diniz não joga o bebê machinho junto com a água suja da bacia. Deixa o nenê chorando, dá uns tabefes nele pra ficar esperto, faz cuticuti e extrai do pimpolho o que tem de melhor. Imagine desperdiçar toda a obra de Céline só porque o gênio francês foi um antissemita de sete costados? Seria como cancelar Nelson Rodrigues porque ele se dizia reacionário e apoiava a ditadura militar... não, péra, já estão fazendo isso. Viagem ao Fim da Noite (que aliás merece uma reedição) tem aqui uma de suas leituras mais sagazes. Não por acaso, o livro aborda um campo de estudos que se dissemina ao longo de todo o volume, verdadeiro laboratório de masculinidade tóxica: a guerra.

Basicamente existem dois tipos de narrativa: uma história de guerra e uma história de viagem. Ilíada e Odisseia há milhares de anos ditam os rumos da ficção literária, e ambos os modelos são aqui atualizados. Sem medo de brincar com anacronismos, Diniz nos leva a questionar: mas por que cazzo esse tal Ulisses foi se meter numa guerra pra salvar a suposta honra de uma mulher casada, largando sua própria mulher vinte anos sozinha? Usando seu conhecimento nos clássicos gregos – o que lembra, na abordagem, uma autora que a inspira, a helenista canadense Anne Carson –, Diniz articula o início da mitologia bélica, lá entre os gregos, para desvendar livros tão dispares como Os Cus do Judas, de Lobo Antunes, e Guerra e Paz, de Tolstói. Na verdade ela usa os campos de batalha literários não para entender os livros, e sim para compreender os personagens masculinos, o cruzamento entre virilidade e heroísmo, fatalismo e melancolia, honra e ira, homoerotismo e misoginia – e ao aceitar tais protagonistas das perspectivas, e não da sua, é que vai interpretar a formação da cultura masculina contemporânea.

Unindo as teorias de produção de presença, close reading e crítica biográfica, bem como uma boa dose de teoria psicanalítica, Diniz cria um estilo de crítica literária que avança para além da mera leitura das forças sociais que compõem, modelam e disseminam um discurso literário – sim, a crítica sociológica que sustenta a obra de Candido e Roberto Schwarz (e por conseguinte USP e Unicamp) também comparecem aqui, mas não só. O amálgama que junta e potencializa esse mashup crítico é o entusiasmo com que sua escrita se debruça, monta, cavalga e sapateia sobre os objetos, trabalhando com associações livres e inusitadas e um estilo jornalístico vivaz que não recusa gírias, expressões contemporâneas e até memes, cuja voz dinâmica e capacidade de mudar de assunto sem avisar ecoa Rosa Montero (penso especificamente em O Perigo de Estar Lúcida, que relaciona literatura e loucura). Diria que, ao contrário da maioria da crítica literária que vemos broxando por aí em revistas acadêmicas, seminários e teses de estilo xoxo, capenga, manco, anêmico, frágil e inconsistente, Diniz escreve de pau duro - ou melhor, de grelo duro.

Grande parte dessa força argumentativa transborda via autoficção. “Eu busco meus amores proibidos, mas também me dou o direito de rir dos homens de vez em quando (...) Virginie Despentes diz: ‘meu poder jamais se baseará na inferiorização da outra metade da humanidade”. A identificação com o/a leitor/a é mais fluida quando a autora deixa entrever com malícia - ora, escrever não é seduzir? - anedotas íntimas, incluindo farto uso de ex, uns bacanas, outros assustadores, escolhas determinantes (não ter filhos), pânicos pessoais (um climatério precoce), sem falar nos divertidos diálogos com o marido, essa orelha incansável (mano, tá de parabéns).

Talvez todas essas correntes de interpretação crítica confluem no que Diniz chama de leitura empática:

Quem é responsável pelo outro lado do compartilhamento da consciência na literatura somos nós, leitoras e leitores. A leitura empática - essa forma de penetrar a experiência dos personagens, em vez de suspeitar deles e rejeitá-los de antemão - é condição para que de fato leiamos literatura, e não simplesmente analisemos textos literários ou, o que é ainda mais triste, os encaremos como documentos sociológicos (…) Ler um romance de forma não desconfiada não significa, porém, que não podemos de quando em quando dar um passinho para fora da narrativa e refletir sobre o que está proposto ali.

Voltando à guerra: é um percurso divertido e cheio de sustos. Diniz começa falando nele, o pênis: “me parece tão fácil imaginar como é ter um pau quanto é ser um albatroz ou um ipê”, diz. De cara percebe-se que este é um livro sobre a alteridade e seus assemelhados (como a empatia), a tentativa de se colocar em lugares diferentes que não só o seu (chupa, lugar de fala). É hilariante ver a autora fazer diferenças sutis entre os usos de pênis, pau, pinto e falo (o que me faz pensar no quanto nós homens somos toscos em chamar qualquer buraco de buceta). O grande fantasma masculino, a impotência, assombra desde suas leituras de Matrix até os livros de Roth, canções de Dylan, ensaios de Paul Preciado e romances de Ben Lerner, outro muso da autora. Daí segue a investigar o velho truísmo justificado por um macho em apuros, “não fui eu, foi meu pau”: como a dissociação entre tais entidades aluga um triplex na cabeça?

Do pau a autora gasta capítulos investigando a aparência - do narcisismo masculino e suas representações até o que entendemos por beleza: deles em relação a eles, deles em relação a elas, e delas em relação a eles. Nada cabeça, o livro transita pelos humores clássicos - com especial predileção pela melancolia e pela cólera. Da raiva há trechos particularmente engraçados, em especial a reinvindicação da autora em sentir raiva do modo tão idiota quanto um homem e nunca ser chamada de “histérica”. O que me lembrou uma ridícula citação do defunto Olavo de Carvalho:

Histeria não tem nada a ver com ter chiliques e dar gritinhos, embora essas coisas às vezes aconteçam. Histeria basicamente é mentir para si mesmo, é autopersuasão forçada, é criar um falso personagem e acreditar nele.

Hahaha, fale por você, guru do mais histérico político brasileiro. Esta patética citação me sugere, porém, fazer uma ressalvinha ao livro: do pênis ao rosto, passando pela calvície, a testosterona, os monoteísmos, as chantagens emocionais, o romantismo tóxico, o tesão em armas e os pitis, tudo foi mapeado, menos… os textos dos líderes políticos. Esses mesmos imbecis que nos metem em guerras absurdas, da Palestina à Ucrânia. Considerando-se que a política ainda é território ptrdominantemente masculino, fico imaginando o que a autora não faria ao relacionar sua leitura empática a um mergulho nos discursos textuais de monstros da masculinidade frágil como… bem, nem vou citar, não vale a pena. Fica para O Homem Não Existe, Volume 2: Mais Broxa Ainda. Espero que Ligia Gonçalves Diniz não demore a escrever o próximo livro - embora, como Penélope, ela domine a arte da espera. Já estou salivando.

#pilhadeleiturasperdidas

O Rosa de César Aira

Apaixonado por Guimarães Rosa, César Aira leu o conto “O recado do morro” e surtou. Escreveu uma novelinha genial chamada O Vestido Rosa (Fósforo) que se passa todo no pampa argentino mas você jura que é o sertão metafísico mineiro. O enredo é simples: um gaucho meio bocó vai levar um vestido rosa de presente para a recém-nascida filha de um vizinho. Só que um menino que mora na mesma estância que o bocó resolve roubar o vestido para presentear sua irmã. Nisso, bocó e menino se perdem no pampa por décadas… até que, incrivelmente, o vestido acaba voltando. O que acontece antes disso é uma espécie de milagre. Se lesse, Rosa teria surtado.

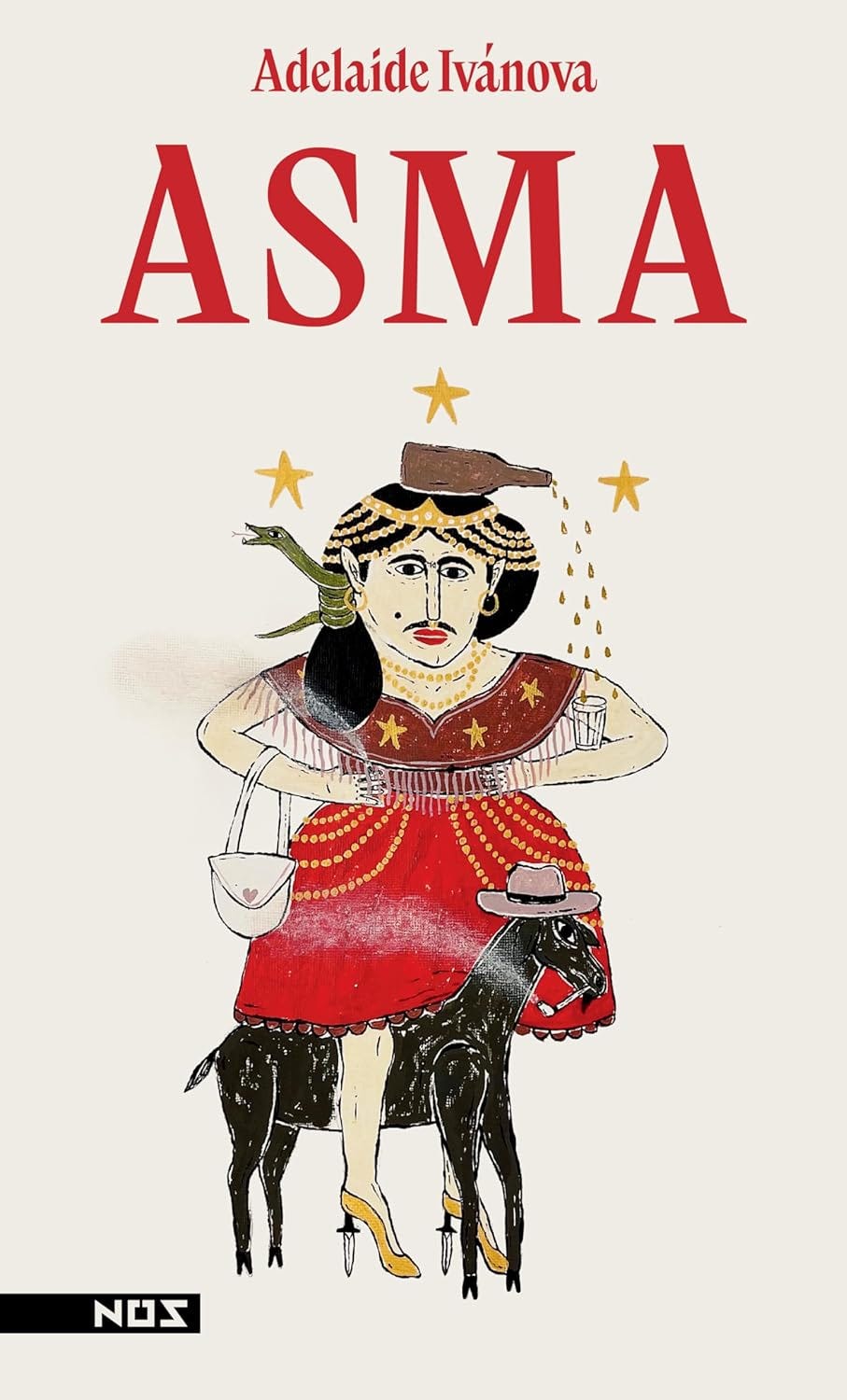

Vashti de Setebestas

Uma entidade múltipla feminina, que caminha através dos tempos e dos espaços sempre expulsa mas nunca abaixando a cabeça. ASMA (Nós) é um livro de poesia narrativo e polifônico, uma avis rara na poesia brasileira, em que a voz cruel e brincalhona de Ivánova se transmuta em uma multidão de ritmos. Esse livro é um acontecimento, e fico feliz por ter publicado alguns trechos na Morel 2 (é a primeira vez que a revista é citada nos agradecimentos de um livro). E vem dos agradecimentos uma frase que pareceria um truísmo em qualquer livro, menos neste: “ninguém escreve um livro sozinho”. Pois se este é um livro que retrata a dor de muitas mulheres solitárias, ele foi criado com uma escuta atenta, daí a sua polimorfia incessante. Começa com Menelau perguntando à ré “Quando isso começou?”, e ela responde:

Quando eu disse pra um macho

Vai te lascar pra lá!

né foda?, não sou obrigada

a gastar minha mixaria

diante de macharia quando

nem ali eu queria estar

pra ser bem sincera

Fui arrastada pra lá e pra cá

em acordos escusos;

monárquicos, raptos

casa primo com prima

tio véio com sobrinha

a filharada nascendo

cada vez mais esquisita

em nome da expansão de impérios

No dia em que seu rei mandou dizer

que era pra eu fazer strip pros seus amigos

eu disse não, bicha, chega,

tá bom de esculhambação

catei meus panos de bunda e saí

mundo afora

mentira foram eles que me expulsaram

kkk

isso foi na idade do ferro,

digaí, uma data, eu belíssima ainda,

bronzeada, sedas, sandálias, cachinhos,

Eu achei demais valamedeus

mas foi bom pra deixar de ser otária

uns séculos depois quando cheguei

não lembro como no ocidente

ainda deu pra viver

um tempo das coisas que aprendi no caminho

fazendo atendimento passando receitas

e costurando, como minhas avós,

até que as cercas

presente de grego

que me deu a imagem do limite

e a certeza da punição

em caso de desrespeito

Antes eu conhecia os limites da minha

jurisdição

e produzia meu sustento dentro dela

depois foi preciso comprar quase tudo

e agora ninguém entende mais nada

leis e fronteiras, imaginárias

Tá todo mundo conseguindo

Gaía Passarelli está para as crônicas de newsletter como Teresa Cristina esteve para as lives. Nada mais justo, então, que a musa do Substack seja citada aqui. Na pandemia, quando só nos consolava do verme e do vírus os recitais da cantora carioca, a jornalista paulistana resolveu nos enviar toda sexta um texto grátis que começava com o refrão que dá título a esta coleção. Fazer simbiose, ser gentil, ter manhãs tranquilas, usaar batom vermelho, voltar a fumar, viver uma vida ordinária, cutucar uma coceira: no tempo em que os jornais claudicam e expulsam os cronistas de suas páginas em favor de colunistas sem verve, o gênero tão bem cuidado por Rubem Braga, Paulo Mendes Campos e Clarice Lispector vem sendo reinventado aqui, nas cartinhas digitais, herança dos blogs dos anos 2000. Fugindo das redes sociais na direção de uma conexão verdadeira com quem estava sozinho em casa, esta é uma reunião dessas crônicas e de outros textos que viajam para muitos lugares do mundo, além de seu apartamento (ela é autora de Mas Você Vai Sozinha?, crônicas de uma mulher sem medo pelo mundo), a cremosa e crocante edição da nova editora Nacional é lindamente ilustrada pelo parça Tiago Elcerdo. (A dupla, aliás, comparece nas páginas de Morel 8 numa psicodélica graphic novel.) E coloque na agenda: Gaía autografa sua belezinha no próximo dia 11 de junho, na livraria Megafauna. Bora lá?

Gracias pela leitura,

abraços

Ronaldo Bressane

[A imagem que abre o post, de Bob Wolfenson, está em ensaio inédito na Morel 11.]

Muito bom tudo o que escreveu.

Bressane, que edição maravilhosa. Que textos deliciosos de ler. Virou minha favorita (e já comprei o livro da Diniz, porque não tem como fazer outra coisa depois dessa sua leitura sobre ele)